Adventices

Leviers de gestion des adventices

Curatif - Désherbage mécanique

Le désherbage mécanique désigne l’ensemble des leviers de gestion des adventices qui ont une action directe sur les plantes (arrachage, sectionnement, recouvrement des plantules).

Modes d'action des outils de désherbage mécanique

Trois outils de désherbage sont principalement utilisés :

- La herse étrille, un outil de désherbage en plein, muni de longues dents flexibles, qui en vibrant déracinent, mutilent voire enterrent les adventices.

- La houe rotative, un outil de désherbage en plein, formé de roues étoilées munies de doigts terminés par une cuillère. En s’enfonçant dans le sol, les cuillères projettent des mottes et déracinent les adventices.

- La bineuse, un outil à soc ou à étoile intervenant sur les adventices de l’entre-rang, qui sectionne les adventices.

Modalités techniques

Le désherbage mécanique se prépare dès le semis. Un sol bien réappuyé et nivelé permet une meilleure maitrise de la profondeur de travail de l’outil de désherbage par la suite et une levée plus homogène de la culture.

Les conditions météorologiques sont déterminantes dans l’efficacité du désherbage mécanique. Dans l’idéal, l’absence de pluie le jour du désherbage et un temps séchant pendant 3 à 5 jours suivant sont les plus favorables (Rodriguez A., 2018).

Le choix de l’outil à utiliser est principalement conditionné par le stade de développement de la culture en place et des adventices cibles. Le désherbage mécanique est plus efficace sur de très jeunes adventices.

Modalités techniques de la herse étrille

Un passage de herse étrille peut être réalisé en aveugle en post-semis, juste avant la levée de la culture, pour détruire les adventices au stade filament. Il est conseillé dans ce cas de semer la culture un peu plus profond, pour assurer la sélectivité de l’outil.

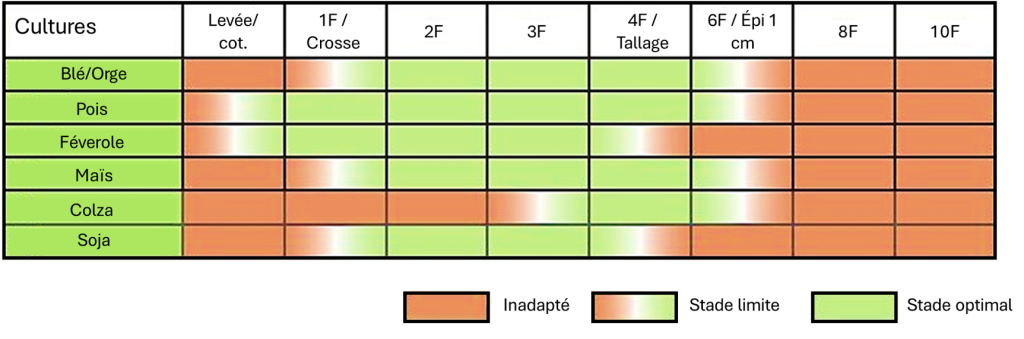

En culture, elle est utilisée sur blé, orge, maïs, pois, féverole, tournesol, colza mais aussi sur betterave et pomme de terre avec quelques spécificités de réglages liées à leurs modes d’implantation.

La herse étrille est utilisable à des stades jeunes sur de nombreuses cultures :

En culture de haricots et flageolets, il est possible de passer avec la herse étrille de la prélevée à la sortie de la 4e feuille trifoliée.

En pois de conserve, il est possible de passer après la formation de la première trifoliée et jusqu’à la sortie du 4e étage foliaire.

L’inclinaison des dents (plus ou moins verticale) et le débit de chantier (3-4 km/h à 10-12 km/h) sont deux facteurs à moduler selon le compromis sélectivité vis-à-vis de la culture / efficacité vis-à-vis des adventices souhaité. L’utilisation d’une herse étrille avec réglages des dents par ressorts permet d’intervenir à des stades plus jeunes de la culture.

La herse étrille est plus adaptée sur des sols argilo-calcaires, car les petites mottes en surface permettent aux dents de travailler sur les premiers cm. Il ne doit pas y avoir de résidus de la culture précédente pour garantir une bonne efficacité de l’outil (Vuillemin, F., 2020). Elle est à éviter en limons battants car, d’une part en conditions humides, les particules de terre s’agglomèrent au niveau des dents de l’outil, et d’autre part en condition sèche, la croûte de battance n’est pas brisée par la herse quel que soit son réglage.

Modalités techniques de la houe rotative

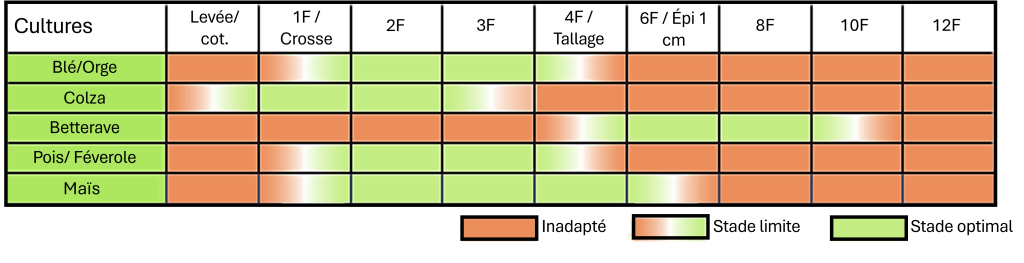

La houe rotative est généralement utilisée sur blé, orge, maïs, pois, féverole, betterave, tournesol, colza. Certains stades de développement des cultures sont à respecter :

En haricots et flageolets, le stade optimal de passage se situe entre le stade cotylédon et la sortie de la troisième feuille trifoliée.

En pois de conserve, il est possible de passer entre la formation du 1e étage de foliation et le début du 4e étage.

La vitesse de travail de la houe rotative doit être rapide (15-20 km/h) pour assurer l’arrachage des adventices. Les passages sont peu efficaces en présence de résidus de surface ou lorsque le sol est tassé ou soufflé. En cas de croute de battance, la houe rotative permet un écroutage et une aération du sol favorable à la culture.

Modalités techniques de la bineuse

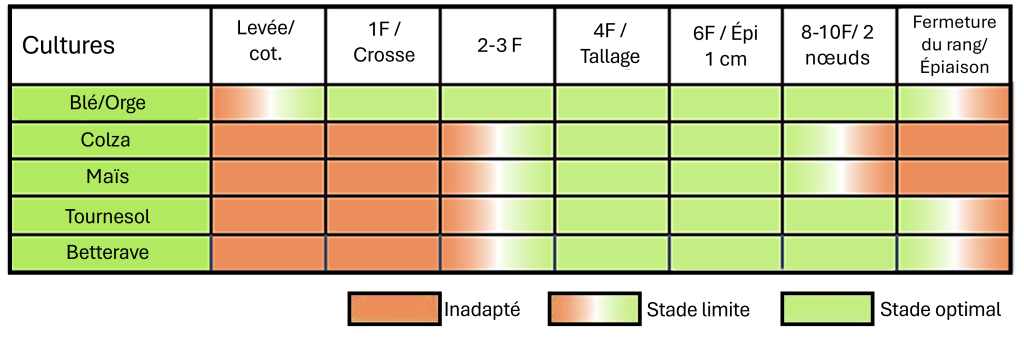

La bineuse est utilisable sur de nombreuses cultures sarclées (betterave, tournesol, maïs, colza, féverole) ou avec un écartement adapté par exemple pour les céréales. Elle permet d’avoir une plage d’intervention étalée sur les cultures, comme présenté ci-dessous :

En haricots et flageolets, les passages sont possibles de la fin de stade cotylédon jusqu’au début de la fermeture du rang.

En carottes, il est possible de passer à partir de la 2e feuille vraie jusque le début de couverture du rang.

L’outil est généralement utilisé à 2 cm de profondeur et la vitesse de passage est à adapter en fonction du stade de la culture et de l’équipement (autoguidage). Au cours du développement de la culture, son passage permet un écroutement du sol en surface, limitant le ruissellement et améliorant le bilan hydrique. Au dernier passage de la bineuse, lors de la fermeture du rang, il est possible de régler les protèges-plants pour réaliser un « buttage » de façon à couvrir les adventices présentes sur le rang.

Il existe différents types de lames bineuses à choisir en fonction de la culture en place ; avec plutôt des pattes d’oies en betteraves pour accentuer le fort recouvrement des lames et des lames en « A », « Lelièvre » ou « slash » en légumes pour ne pas trop déniveler le sol et de travailler au plus ras du rang. Il est également possible d’équiper la bineuse de moulinets pour travailler sur le rang à l’aide de doigts en caoutchouc rigide. Ceux-ci sont alors fixés sur deux moulinets placés en vis-à-vis de part et d’autre du rang.

Pour plus de détails sur les modalités techniques de désherbage des pois de conserve, haricots, flageolets et carotte ; Cf. Guide technique du désherbage mécanique en légumes d’industrie.

Efficacités

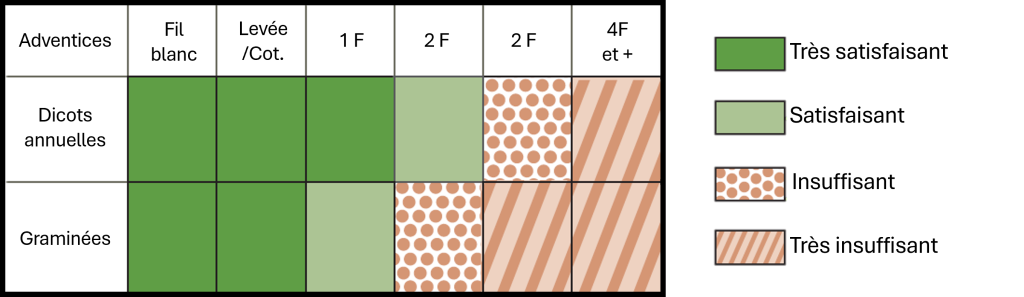

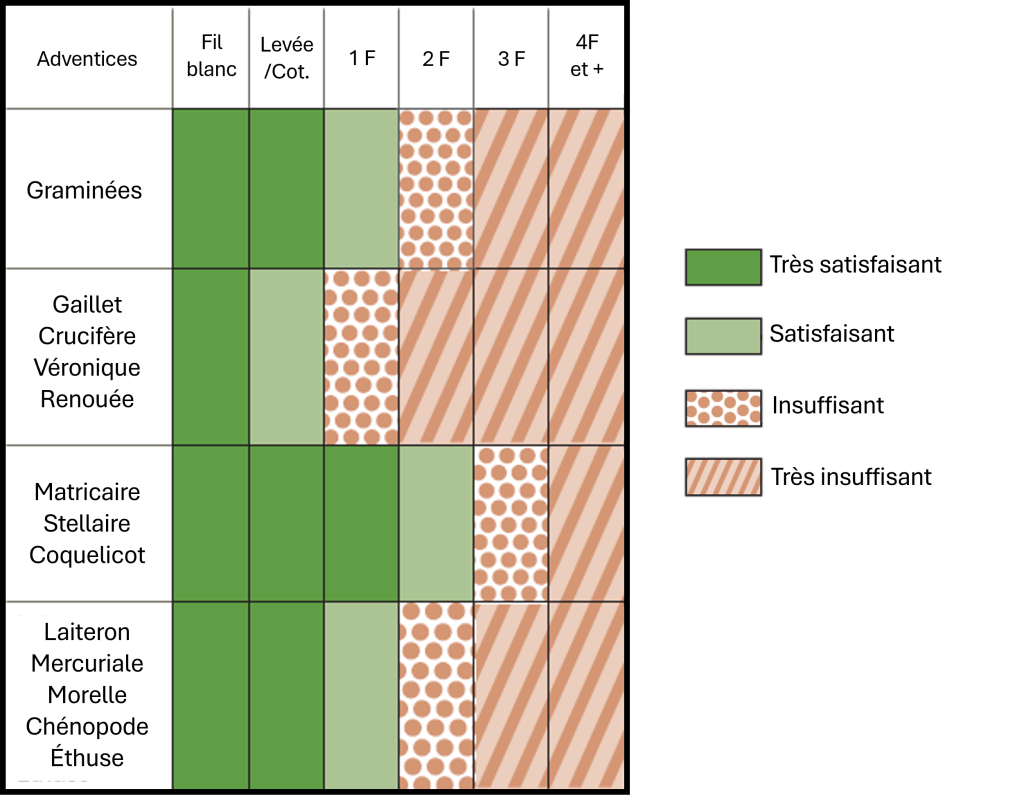

L’efficacité du désherbage mécanique dépend principalement de 4 paramètres : le type d’outil, le type d’adventice, son stade de développement et sa position par rapport au rang (Rodriguez A. 2018).

Dans le cas des adventices annuelles :

Efficacité de la herse étrille

La herse étrille est efficace sur les adventices dicotylédones, du stade cotylédons à 2 feuilles. L’efficacité est d’environ 70 % que l’adventice soit sur le rang ou l’inter-rang (Rodriguez A. 2018). Passé le stade 2 feuilles, l’efficacité de l’outil est nulle ou quasi nulle, surtout sur les dicotylédones à enracinement pivotant.

Concernant les graminées, la herse étrille est peu efficace au delà du stade cotylédons.

Efficacité de la houe rotative

La houe rotative est peu efficace au-delà du stade cotylédons, mais on peut noter quelques différences entre les espèces :

NB : Cet outil n’a aucune efficacité sur le passage de roues du tracteur.

Efficacité de la bineuse

La bineuse est efficace sur un large spectre d’adventices et à un stade de développement avancée (jusqu’au stade 10 cm). Grâce à la possible action de buttage que possède la bineuse, les jeunes dicotylédones, jusqu’à 6 feuilles, et les graminées, jusqu’au stade début tallage, peuvent être étouffées sur le rang de la culture (Vuillemin F., 2021).

Le cas des vivaces est plus particulier. S’il s’agit d’une plantule issue de graine, la bineuse peut présenter une action de désherbage. S’il s’agit de pousses issues d’organes végétatifs, des binages répétés peuvent ralentir leur croissance, mais pas les éradiquer (Graglia et al., 2006). La herse étrille et la houe rotative sont très peu efficace, quelque soit l’origine de la plante

Perspectives et limites

- Le désherbage mécanique permet de réduire la dépendance aux herbicides, d’autant plus s’il est utilisé en combinaison avec d’autres leviers de gestion.

- Il présente différents freins : coût d’investissement élevé, chronophage, plage d’intervention limitée voir inexistante certaines années.

- En système sans travail du sol, le désherbage mécanique est théoriquement prohibé, par principe mais aussi du fait de la présence de résidus organiques en surface gênant tout outil de travail superficiel (Rodriguez, 2018).

- De nombreuses innovations dans les outils se développent ; passages combinés mécaniques (ex. binage + hersage), mixtes herbicides (mécanique + herbicide localisé), mixtes thermiques, etc. et pourraient offrir de meilleures performances.

Sommaire

Pour aller plus loin

La biologie des adventices ciblées par cette pratique

Références bibliographiques

- Graglia E., Melander B., Jensen R.K., 2006. Mechanical and cultural strategies to control Cirsium arvense in organic arable cropping systems. Weed Research, 46 (4), 304-312.

- Rodriguez A., 2018. Le désherbage mécanique en grandes cultures. In : Gestion durable de la flore adventice des cultures (B. Chauvel, H. Darmency, N. Munier-Jolain, A. Rodriguez, coord.), Versailles, Quæ, 231-243.

- Vuillemin, F., 2019. Désherbage mécanique ou mixte du colza avec herse étrille.

- Vuillemin, F., 2019. Désherbage mécanique ou mixte du colza avec binage.

- Projet PI Légumes. 2016. Co-développé par les chambres départementales d’agriculture de l’Aisne, Oise, Somme, Bonduelle/OP-L-Vert, Expandis. En ligne, disponible sur : < https://www.agro-transfert-rt.org/wp-content/uploads/2025/09/Production_integree_legumes_industriels_desherbage_mecanique.pdf >

- SENuRA, 2018. Entretien du rang des alternatives au désherbage chimique. En ligne, disponible sur : < https://senura.com/images/DOCUMENTS/DOCUMENTS_TECHNIQUES/Plaquette_entretien_rang_2018.pdf? >