Complémentarités Cultures & Élevage

Connaître

Pourquoi s’intéresser aux complémentarités cultures et élevage ?

Depuis de nombreuses années, le contexte agricole français tend à faire reculer l’élevage (conjoncture économique peu favorable, polémiques sociétales, charge et astreinte de travail contraignantes pour les éleveurs…). Cette tendance est particulièrement marquée en Hauts-de-France.

Pourtant, l’équilibre entre élevage et cultures tient une place centrale dans les modèles agroécologiques pour permettre de diminuer l’utilisation d’intrants et l’émission de polluants grâce à ce que nous appelons les complémentarités entre cultures et élevage.

Les complémentarités cultures et élevage, services écosystémiques et optimisation des ressources

La définition retenue par le projet Complémentarités cultures et élevage est la suivante :

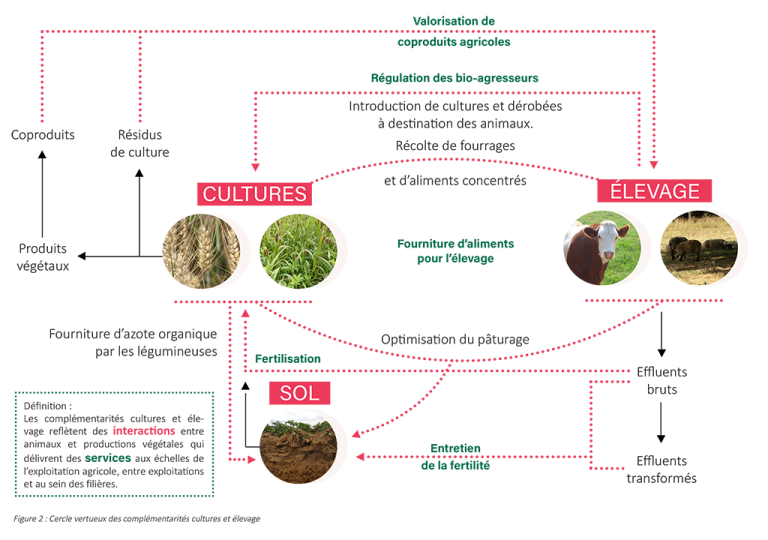

Les services délivrés par les complémentarités cultures et élevage sont de quatre sortes :

- Fourniture d’aliments pour l’élevage

- Valorisation de coproduits agricoles

- Entretien de la fertilité des sols et fertilisation des cultures

- Régulation des bio-agresseurs

Tableau synthétique des complémentarités cultures et élevage

Ce tableau classe les complémentarités cultures et élevage étudiées dans le cadre du projet du même nom par service et par échelle :

Schéma du cercle vertueux des complémentarités cultures et élevage

Ce schéma présente l’ensemble des complémentarités cultures et élevage étudiées dans le projet, sous la forme de flèches symbolisant les interactions et les flux entre les composantes du système de production :

Pourquoi avoir produit une définition ?

a polyculture-élevage, définie par la présence conjointe de productions animales et végétales sur une exploitation agricole, est historiquement le modèle dominant en France. Cette définition structurelle a, au cours des dernières décennies, montré ses limites :

- La coexistence de productions animales et végétales sur une même exploitation ne suffit pas à en tirer des bénéfices agroécologiques (Perrot et al., 2011),

- Les interactions entre productions animales et végétales peuvent se faire au-delà des limites d’une exploitation agricole.

C’est pourquoi la communauté scientifique s’est penchée sur une définition fonctionnelle des interactions entre cultures et élevage. Dans le cadre du projet européen Cantogether, un modèle conceptuel a appréhendé le volet fonctionnel suivant deux approches : les flux de matières en vue d’améliorer l’efficience des ressources et les services écosystémiques en vue de substituer les intrants chimiques (Moraine et al., 2012). Les termes, pour désigner les interactions entre cultures et élevage, sont multiples : intégration, synergies, couplage, complémentarités. Tous ces termes sont proches bien que présentant des disparités dans les interactions prises en compte : spatiales, temporelles, organisationnelles, de recyclage, de diversité… C’est pourquoi il était important de définir le terme choisi dans le cadre du projet Complémentarités cultures et élevage et d’en préciser les contours. Après une étude des interactions spatiales, de flux de matières et organisationnelles, le projet a fait le choix de se centrer sur les deux premières. En effet, ce projet tout comme d’autres travaux nationaux n’a pas permis de mettre en valeur l’impact positif des complémentarités cultures et élevage sur les aspects organisationnels des exploitations agricoles en Hauts-de-France.

Pour aller plus loin, quelques éléments bibliographiques :

- Moraine M., Therond O., Leterme P., Duru M., 2012. Un cadre conceptuel pour l’intégration agroécologique de systèmes combinant culture et élevage. Innovation agronomiques 22, pp 101-115

- Perrot C., Caillaud D., Chambaut H., 2011. Economie d’échelle et économies de gamme en élevage bovin laitier. Rapport d’étude, Institut de l’élevage, Départements Économie, Actions Régionales, Techniques d’élevage et Qualité

- Ryschawy J., Joannon A., Gibon A., 2014. L’exploitation de polyculture-élevage : définitions et questions de recherche. Une revue. Cah Agric 23, pp 346-356

- Centre d’études et de prospectives, Analyse n° 86, décembre 2015, Les fermes laitières de polyculture-élevage : atouts et défis pour l’avenir

Une marge de développement importante en région

Des enquêtes réalisées dans les Hauts-de-France auprès d’une soixantaine d’exploitants (Terrier, 2015) (Flament, 2016) montrent qu’une part importante des exploitations de polyculture-élevage se limite aux pratiques de complémentarités dites classiques : consommation de maïs ensilage par le troupeau, valorisation de l’herbe et épandage des effluents sur l’exploitation. Elles sont peu envisagées dans les stratégies de production. De même, peu d’interactions sont mises en place entre exploitations spécialisées hormis des échanges paille-fumier.

Les complémentarités cultures et élevage dans les systèmes de production des Hauts-de-France

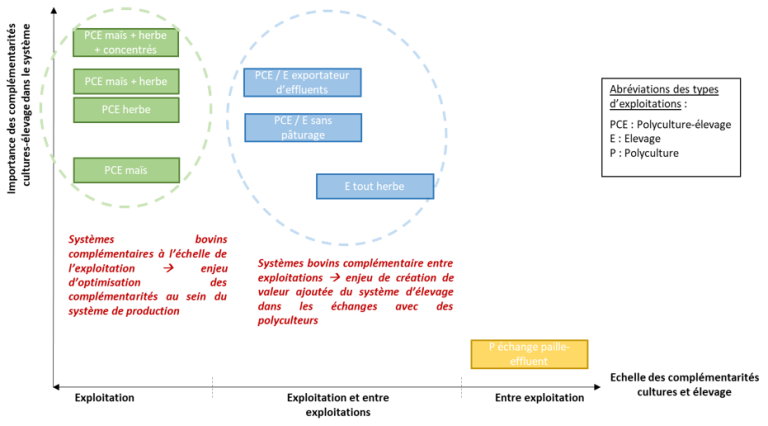

Le graphique présenté dans cette section présente les systèmes agricoles des Hauts-de-France rencontrés dans l’enquête, classés selon le type et le degré de mise en place des complémentarités cultures et élevage :

La typologie issue des enquêtes auprès d’une soixantaine d’agriculteurs n’est pas forcément exhaustive, mais fait apparaître des systèmes de polyculture-élevage et élevage spécialisés qui mettent en place des complémentarités cultures-élevage. Celles-ci sont majoritairement à l’échelle de l’exploitation. Certains systèmes laitiers ont recours aux complémentarités entre exploitations via les échanges paille-effluents. Cependant, rares sont les exploitations qui présentent des complémentarités fortement présentes, que ce soit de par leur diversité (intra-consommation de méteil protéagineux, pâturage des dérobées…) ou de par leur intensité (épandage des effluents sur l’ensemble de la SAU, intégration significative de prairie temporaire dans la rotation…).

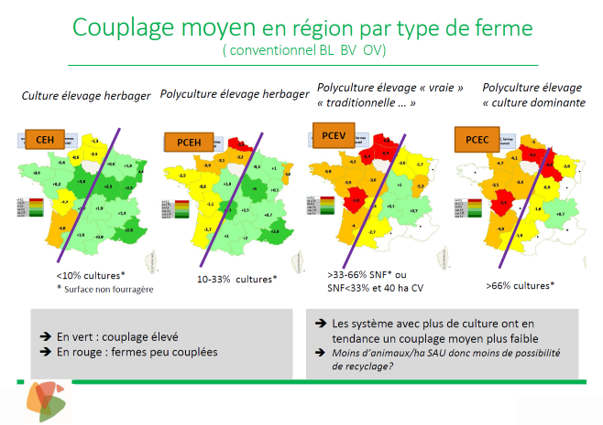

Une étude réalisée à l’échelle nationale dans le cadre du Casdar RED SPyCE montre que les Hauts-de-France sont une des régions où les complémentarités cultures-élevage au sein des exploitations de polyculture-élevage sont malgré tout les moins développées :

Cartographie tirée d’une présentation de Pierre Mischler dans le cadre du Casdar RED SPyCE lors du Colloque Polyculture-élevage de Dijon en 2017. Voir le diaporama complet sur le site de l’Idèle

N.B. : L’analyse présentée dans la cartographie précédente est issue des données sur réseau Inosys. Les exploitations de ce réseau sont plus performantes que la moyenne des exploitations nationales. Ces résultats donnent cependant une bonne idée de la situation nationale.

Des initiatives innovantes en région ou à proximité

La vision d’ensemble des pratiques renforçant les complémentarités, mises en place en région montre qu’elles sont plutôt marginales. Un focus sur les exploitations qui les mettent au cœur de leur stratégie de production montre qu’il est possible de rencontrer des agriculteurs en région qui vont assez loin dans la mise en place de pratiques permettant de renforcer les complémentarités.

Voici une galerie de portraits qui présente huit initiatives innovantes :

Panorama des connaissances sur les complémentarités cultures et élevage

Dans cette partie sont regroupés des ressources et des exemples non exhaustifs, produits par différents organismes sur les pratiques de complémentarités, regroupées selon la classification présentée plus haut.

Fourniture d’aliments pour l’élevage

Optimisation du pâturage

La gestion du pâturage est une des interactions les plus classiques en élevage. Pour autant, les possibilités d’optimisation sur l’exploitation et entre exploitations sont très importantes et de nombreux agriculteurs innovent sur cette interaction.

| Quelles innovations dans les exploitations ? | Galerie de portraits en région | Galerie de portraits hors région |

|---|---|---|

| Optimiser la gestion du pâturage avec des élevages complémentaires entre eux | GAEC du Thon (02) OV | GAEC Marcilly (89) OV |

| Ajuster les effectifs à l’herbe disponible / Augmenter l’herbe disponible par animal | Fabrice (62) BV | Monika (63) OV |

| Organiser le pâturage tournant | Pierre (62) BL | Bernard Racapé (35) BL |

| Pâturage de céréales immatures ou de dérobées | GAEC du Larzac (12) OV | |

| Pâturage de betteraves | Vincent Bienfait (56) OV | |

| Pâturage des refus par les génisses | EARL Arnevez Amzer (22) BL | |

| Groupement des vêlages pour suivre la pousse de l’herbe | Etienne Legrand (50) BL | |

| Engraissement au pâturage | Jean-Marc Pacheteau (79) BV | |

| Préserver le bocage au service des prairies | Véronique et Philippe Guitton (44) BL | |

| Échanger ses parcelles pour augmenter le pâturage | Claude et Christine Marchais et Marc Bréau (72) BL |

Légende : (02) : Département, BL : Bovin Lait, BV : Bovin Lait, OV : Ovin Viande

Ressources techniques pour aller plus loin :

- Encyclopédie en ligne sur le pâturage, ressources scientifiques et pratiques d’agriculteurs

- Le site du RMT Prairies demain

- Fiches pâturage par les ovins produites par l’Idèle et le CIIRPO

- Lettre d’information sur les pratiques de pâturage proposée par Arvalis et Terres Inovia

- Dossier Terra sur les différents types de pâturage

- Dossier ELVEA Nord-Pas-de-Calais, retour d’expérience sur le pâturage tournant dynamique

- Outil d’aide à la conception de prairies à flores variées, INRAE

Consommation de fourrages et de concentrés fermiers

Les complémentarités cultures et élevage permettent d’augmenter l’autonomie alimentaire des élevages en s’appuyant sur différentes stratégies de production des aliments.

| Quelles innovations dans les exploitations ? | Galerie de portraits en région | Galerie de portraits hors région |

|---|---|---|

| Un séchoir en grange pour améliorer la conservation et la valeur alimentaire des fourrages | Hannebique (62) BL | GAEC Delahais (76) BV |

| Grouper les vêlages pour mieux gérer les besoins alimentaires du troupeau | Rouyere (60) BV | Bernard BLIN (58) BV |

| Diversifier le système fourrager avec des prairies temporaires et du méteil pour des fourrages plus protéiques | Core (02) BL | EARL du Trèfle (29) BL |

| Valoriser un fourrage riche en protéines comme la luzerne | Josselin (60) OV | GAEC de la Bourgaignière (35) BL |

| Adapter la complémentation au plus juste pour mieux valoriser les fourrages en système robot | EARL Jouen (60) BL | |

| Fabriquer un aliment concentré fermier à partir des cultures d’un voisin | Sylvain Calasnives (46) BV | |

| Adapter les espèces fourragères au type de sol et à la conduite | Jean-Pierre Guernion (22) BL | |

| Valoriser de la betterave fourragère | Alain et Michel Eulriet (54) BL | |

| Valoriser des mélanges céréaliers | Gérald Séchet (49) BV | |

| Produire son propre concentré protéique avec la féverole | Christian Chemin (35) BL |

Légende : (02) : Département, BL : Bovin Lait, BV : Bovin Lait, OV : Ovin Viande

Ressources techniques pour aller plus loin :

- Site internet du projet PEREL sur l’autonomie fourragère

- Outil AutoSysEl de l’Idèle sur l’autonomie alimentaire des élevages

- Synthèse des connaissances sur autonomie protéique des élevages en France

- Synthèse des connaissances sur le toastage de graines d’oléo-protéagineux

- Projet 4AGEPROD, cahier techniques, trois leviers pour améliorer l’autonomie protéiques des élevages via les fourrages

- Résultats du projet TerUnic, les leviers de l’autonomie protéique par filières

- Dossier thématique Idèle : La betterave fourragère en substitution de la pulpe surpressée ?

- Dossier thématique Idèle : Le lait à l’herbe ou sans OGM, analyse de l’opportunité

- Feedpedia – encyclopédie en ligne sur les aliments d’élevage

Valorisation de coproduits agricoles

Valorisation de résidus et de coproduits de cultures

La valorisation des résidus et des coproduits des cultures par les animaux (alimentation et/ou litière) permet une meilleure utilisation des ressources. En fonction des cultures et des industries agroalimentaires à proximité des élevages, les opportunités de valorisation peuvent varier.

| Quelles innovations dans les exploitations ? | Galerie de portraits en région | Galerie de portraits hors région |

|---|---|---|

| Échanger de la paille contre des effluents d’élevage | Joeffrey, Jean-Michel et Thomas (18) BV/SE | |

| Une alternative à la paille : le paillage bois | Brice Bousquet (09) BL | |

| Consommation de résidus de maïs semences | Jérémy Fraysse (82) BV | |

| Valorisation de la paille de colza | GAEC de Kergoulas (29) BL | |

| Mise en place d’un silo sandwich pour valoriser plusieurs coproduits dans la ration | EARL le Mitan Cranne (35) BL | |

| Valorisation de pulpes surpressées | Christophe et Delphine Depourcq (80) BV | |

| Récupération de la chaleur dégagée sous les litières paillées | Etienne Périn (62) BL | |

| Trituration du colza à la ferme | Nicolas Tison (61) BL |

Légende : (02) : Département, BL : Bovin Lait, BV : Bovin Lait, SE : Sans Élevage

Ressources techniques pour aller plus loin :

- Calculette d’échange paille-fumier d’Arvalis

- Article sur la simulation des intérêts agronomiques et économiques des échanges paille-fumier

- Dossiers techniques du comité national des coproduits sur les coproduits disponibles et utilisés en alimentation animale :

- http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/comite-national-des-coproduits/publication/idelesolr/recommends/fiches-a-votre-disposition-coproduits.html

- http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/comite-national-des-coproduits/publication/idelesolr/recommends/coproduits-8-nouvelles-syntheses-disponibles.html

- http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/comite-national-des-coproduits/publication/idelesolr/recommends/documents-de-synthese-coproduits.html

Entretien de la fertilité des sols et fertilisation des cultures

Fixation de l’azote par des légumineuses à destination des animaux

Les légumineuses ont de nombreux effets positifs sur les systèmes de culture dont la fixation d’azote atmosphérique. L’élevage apporte un débouché à ces cultures et favorise leur insertion dans les systèmes de production.

| Quelles innovations dans les exploitations ? | Galerie de portraits en région | Galerie de portraits hors région |

|---|---|---|

| Introduire des légumineuses fourragères à destination d’un élevage voisin | Mathieu Lancry (59) SE | Dominique et Arnaud (18) BV/SE |

| Produire des protéagineux à destination d’un élevage voisin | Eric et Norbert (37) BL/SE | |

| Diminuer les apports en azote grâce à l’effet précédent des prairies temporaires | GAEC des 3 vallées (62) BL | Annick Bril et Eric Odienne (27) BL |

| Moins d’apports d’engrais grâce aux protéagineux à destination des animaux | GAEC Couayroux (32) BV | |

| Cultures de ventes et cultures fourragères associées | EARL Le chalet (32) BV | |

| Introduire du lupin dans les rotations | Astrid Granger (14) BV |

Légende : (02) : Département, BL : Bovin Lait, BV : Bovin Lait, SE : Sans Élevage

Ressources techniques pour aller plus loin :

- Dossier ADEME : cultiver les légumineuses

- Guides des mélanges de l’AFPF pour prairies de courte et moyenne durée et méteils

- Calculateur GNIS pour les mélanges prairiaux

- Projet Luzco, des solutions collectives pour développer les légumineuses fourragères

- Guide des aides aux légumineuses fourragères et protéines végétales

Apports au sol et aux cultures de matières organiques issues des effluents d’élevage

De nombreuses connaissances sur les besoins des plantes et les cycles des minéraux sont disponibles sur le net. Pourtant, la marge de progression dans la gestion de l’azote reste importante. Les effluents d’élevage sont un levier de cette gestion optimisée.

| Quelles innovations dans les exploitations ? | Galerie de portraits en région | Galerie de portraits hors région |

|---|---|---|

| Valorisation du lisier sur céréales et méteils | Emmanuel Decayeux (80) VL | EARL Tessier (35) BL |

| Séparateur de phase | Bruno, Patrice, Nadine et Simon MEURA (02) BL | |

| Méthanisation à la ferme | EARL Ker Noe (22) BL | |

| Calcul d’un indice de nutrition pour mieux valoriser les effluents sur prairies | Susana Ciscares (24) BV | |

| Compostage du fumier sur l’exploitation | GAEC Francou (05) BV | |

| Méthanisation collective | COOP CUMA de ST Quentin (24) BL | |

| Échange herbe-digestat avec un voisin | Cyrille Ducat (08) BL/SE |

Légende : (02) : Département, BL : Bovin Lait, BV : Bovin Lait, SE : Sans Élevage

Ressources techniques pour aller plus loin :

- Dossier de juin 2013 sur la valeur fertilisante des différents effluents par la Satege Somme et Nord-Pas-de-Calais

- Fiches pratiques du RMT Elevages et environnement sur la gestion des effluents

- Liste des outils d’aide au calcul de la dose d’azote, labellisés par le comifer

- Guide de calcul de la dose d’azote simplifié – comifer, références Picardie, 2015

- Guide complet du calcul de la fertilisation azotée – Comifer 2013

- Guide de la fertilisation P-K-Mg – Comifer – 2019

- Brochure, analyse d’herbe pour optimiser la fertilisation – Comifer 1999

- Réintroduction d’élevage sur les fermes, portraits de polyculteurs-éleveurs par Bio Hauts-de-France

Régulation des bio-agresseurs

Diversification et allongement de la rotation avec des cultures destinées à l’élevage

L’un des pilier principaux de la lutte alternative contre les bio-agresseurs est la diversification et l’allongement des rotations. L’élevage offre un débouché pour un panel de nouvelles cultures qui peuvent avoir un effet important dans les rotations.

| Quelles innovations dans les exploitations ? | Galerie de portraits en région | Galerie de portraits hors région |

|---|---|---|

| Allonger les rotations avec des cultures autoconsommées | Julien Fasquelle (62) BV | |

| Échanger et mettre en commun du foncier pour allonger les rotations | Bernard et Michel (44) CL/SE | |

| Introduire des prairies temporaires courtes (ou luzerne) dans la rotation | Emmanuel Woronoff (02) BV | Didier Duédal (27) BV |

| Des prés-vergers pour réduire l’utilisation de produits phytosanitaires | SCEA du Clos Bernard (60) OV | Domaine du Manoir (14) BL |

| Introduire des prairies temporaires longues dans la rotation | Guillaume Vallée (44) BV | |

| Allonger les rotations avec des cultures à destination d’élevages voisins | François Théry (62) SE |

Légende : (02) : Département, BL : Bovin Lait, BV : Bovin Lait, OV : Ovin Viande, CL : Caprin Lait, SE : Sans Élevage

Ressources techniques pour aller plus loin :

- Résultats du projet Phytoel sur la réduction des IFT en systèmes de polyculture-élevage

- Résultats du réseau DEPHY Fermes en polyculture-élevage

- Paturale, projet pour produire des référence sur le paturages de grandes cultures par des ovins

- Projet Sobriété, pour la réintroduction de troupes ovines en systèmes céréaliers et la baisse d’intrants dans les systèmes polyculture-élevage ovin par le CIIRPO

- Dossier thématique Idèle, associations ovins et grandes cultures

- Dossier du RMT prairies demain sur les services rendus par les prairies temporaires en rotation

- Herbe book base de données des variétés fourragères

- Banque d’échange de fourrages entre polyculteurs et éleveurs bio

Maintien d’une couverture au sol

La couverture du sol via des couverts permanents ou l’implantation de couverts d’intercultures, permet de limiter le développement des adventices. La valorisation des couverts par les animaux permet d’améliorer la rentabilité de cette interaction.

| Quelles innovations dans les exploitations ? | Galerie de portraits en région | Galerie de portraits hors région |

|---|---|---|

| Reconsidérer ses intercultures en tant que ressources pour un éleveur voisin | Dominique et Christelle (38) OV/SE | |

| Semis-direct des prairies temporaires pour maintenir un couvert permanent | Ferme de Maillan (31) BV | |

| Choisir les espèces pour optimiser le couvert | GAEC de la Loubière (12) BV | |

| Pâturage de dérobées par des ovins | Michel Delmas (46) OV | |

| Pâturage de dérobées par des bovins | GAEC de Kergoadel (22) BL | |

| Des CIVES pour le sol et pour alimenter un méthaniseur dont la chaleur permet de sécher le fourrage | Stéphane Choquet (35) BL |

Légende : (02) : Département, BL : Bovin Lait, BV : Bovin Lait, OV : Ovin Viande, SE : Sans Élevage

Ressources techniques pour aller plus loin :

- Centre de ressources sur les couverts d’intercultures

- Site internet de l’agriculture de conservation

- Réseau de l’agriculture de conservation des sols

- Dossier thématique Idèle sur la valorisation des dérobées en bovin viande

- Guide Optabiom pour bien choisir sa culture dérobée

- Réglette « Culture fourragère dérobée » du Gnis